Совместно с издательским домом «Волга» публикуем фрагмент альбома «Господин Живописец», посвященного московскому художнику Виталию Юрьевичу Ермолаеву — одному из ярчайших представителей галантного направления в живописи конца ХХ – начала ХХI века. Родился в 1962 году в Москве. Окончил МСХШ при институте им.

В. И. Сурикова в 1980 году, а также художественный факультет ВГИКа в 1986 году. Член Союза художников России. Член Московского союза художников. Член Международного Художественного фонда. Лауреат конкурса имени Виктора Попкова. Работы находятся: Государственный музей-заповедник «Коломенское», Художественный музей Петропавловска-Камчатского, частные собрания США, Канады, Германии, Австрии, Франции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Испании, России, Украины.Как становятся художником? Этот вопрос мучает меня с тех самых пор, когда в детстве увидела сельского учителя рисования на этюдах. В самое сердце поразило чудо превращения: на маленьком кусочке ткани под рукой старого мастера появлялись голубое небо и темная зелень кустов, заросший пруд и летнее многотравье. Сразу захотелось попробовать так же нарисовать. Однако со временем стало ясно, что многим профессиям можно выучиться, а художником нужно родиться.

Виталий Ермолаев рисовал с самых ранних лет. Он появился на свет после полета Юрия Гагарина, однако «космическая эра» не запечатлелась в сознании ребенка. Виталий не мечтал стать космонавтом, как многие в его возрасте. Поэтому и не рисовал ракеты или спутники. Первые годы его жизни наполнены неповторимым московским колоритом.

Москва начала 60-х годов прошлого века — город сплошных коммунальных квартир, где царили людская скученность и неурядицы быта. Одновременно в советской столице сохранялись милые московские домики и дворики, улочки с булыжными мостовыми и кривые переулки, скверики с чугунными решетками. До семи лет Виталий жил на Шереметевской улице, где располагался их частный дом. До сих пор в его памяти — уютная комната с кафельной печкой, старый топчан, а во дворе — маленький огородик и крольчатник. Черемуха и персидская сирень заглядывали в окошко, их сладкий запах дополняли пряный укроп и душистая мята. Детство дарило чувство защищенности, радостного ожидания непременно хорошего и даже чудесного.Дальнюю московскую окраину украшало соседство старинного Останкинского дворца. Виталия, впервые попавшего в такие «хоромы», потрясли диковинные интерьеры: портреты и картины в золоченых рамах, хрустальные люстры, наборный паркет, декорации крепостного театра Шереметева. Рядом с «графским прудом», в заросшем парке под вековыми дубами, можно было набрать желудей для детских поделок. Мальчик-фантазер с «чутким глазом» и развитым воображением постоянно что-то мастерил, лепил и рисовал.

В этой «местности любви» (И. Бродский), в неспешности происходящего сформировался мир будущего художника. Московская сюита картин Виталия Ермолаева, созданная в 2010 году, точно отражает первые и самые острые детские впечатления. Живописец смотрит на родной и любимый город, словно маленький мальчик из временного удаления, когда «деревья были большими». Поэтому точка зрения на холсте часто дается художником снизу вверх, а постройки, особенно сталинские высотки, кажутся громадными («Краснопресненская», «Украинский бульвар», «Красные ворота»). Несмотря на присутствие домов-исполинов и транспорта (троллейбусы, автомобили), Ермолаев создает не индустриальный пейзаж.

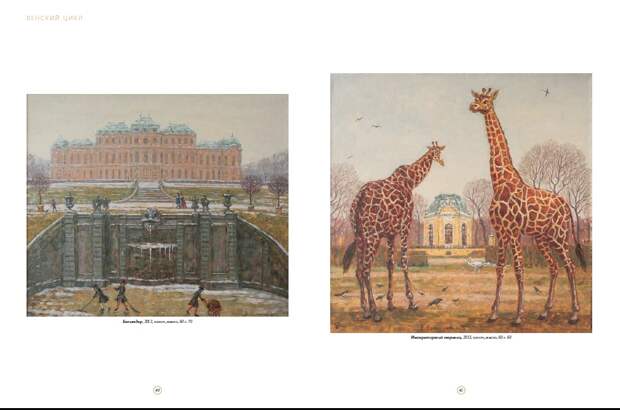

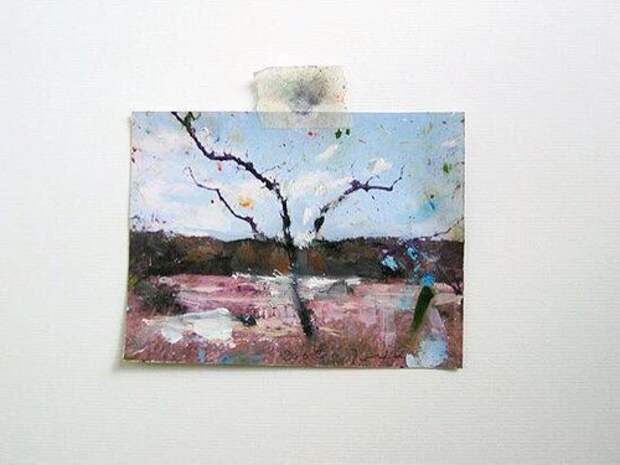

Он видит в Москве город «сорока сороков», интересный древними архитектурными памятниками. Например, на полотне «Площадь Революции» на первом плане доминирует монументальная крепостная башня, а на заднем плане четко вырисовывается колокольня Заиконоспасского монастыря. Изображая барочную пятиглавую церковь Папы Климента Римского или Меньшикову башню, мастер добивается ясной строгой уравновешенности архитектурных масс, гармоничного сочетания горизонталей и вертикалей. Особая страница в московском цикле — метро. Среди многочисленных подземных дворцов Ермолаев выбирает одну из самых гармоничных и классически выверенных — станцию «Кропоткинскую», творение архитектора Алексея Душкина. Изображая подземный мир, художник, тем не менее, добивается ощущения довольно большого пространства, света и воздуха. Композиция этой небольшой станковой картины замкнута, построена по интерьерному принципу. Здесь нет суеты и скопления горожан. Как легко дышится, как прекрасно гулять по пустынному перрону и любоваться красотой мраморных колонн! Гарь и расплавленный асфальт огромного мегаполиса сознательно не появляются в картинах художника. Ермолаев любит изображать Москву зимой, когда выбоины на дорогах и грязь скрыты белым снегом. И в столице есть места, где можно предаваться зимним забавам: кататься на коньках, лепить снежных баб, играть в снежки («Воскресенье в Измайлове», 2010). Виталий, который родился в православный праздник Крещения (19 января), по-особому чувствует это время года, и редкий из художников умеет его передать. Не случайно, в кругу друзей его шутливо именуют «Ермолаев Зимний». Московские виды живописца всегда шумны и многолюдны: целующиеся парочки, группа суворовцев в черных шинелях и рядом стайка голубей, мамаши с колясками, малыши в теплых шубках. Мы словно слышим веселый смех и громкие разговоры, скрежет лопаты дворника и нежную мелодию флейты уличного музыканта или призыв экскурсовода, который из громкоговорителя приглашает «москвичей и гостей слаева интересуют не столько особенности «русского палладианства», а скорее особое состояние природы. Юсуповский, шереметевский или Малый царицынский дворцы представлены в различное время года («Февраль в Кусково», 2007, «Март в Царицыно», 2008) или дня («Кусково. Вечер», 2007, «Сумерки в Царицыно», 2009). Живописно произведения решены «импрессионистически»: с помощью пастозных красочных мазков. В отличие от московской серии, «усадебные» полотна пустынны и безлюдны, они — отражение того таинственного и трепетного влечения к старине, которое пришло к Ермолаеву еще в детстве.

Итак, художником нужно родиться, но стать профессионалом без подготовки довольно сложно. В 1974 году Виталий Ермолаев, выдержав большой конкурс, поступил в Московскую среднюю художественную школу при институте Сурикова. Знаменитая МСХШ, основанная в преддверии Великой Отечественной войны (1939) по инициативе И. Грабаря и других академиков живописи, воспитала многих замечательных советских художников. Академическое художественное образование давало основательные профессиональные навыки. Строгие педагоги «ставили руку», учили компоновать и осваивать «правильный рисунок», чувствовать особенности колорита. Система отбора живописных «вундеркиндов» по всей стране создавала атмосферу элитарности и творческой конкуренции. Один из современных «маэстро» в интервью откровенно признался, что художник формируется, завидуя таланту другого.

А завидовать было кому. Вернее, было кем восхищаться. МСХШ располагалась прямо напротив Третьяковки, и воспитанники практически каждый день на переменках, после уроков, а иногда вместо них бродили по залам сокровищницы русского искусства. С ностальгической нежностью вспоминает Виталий галерею поры своей юности. Небольшие залы, тесно в два-три ряда увешенные картинами, старый паркет, который натирали пахучей мастикой, под потолком — белые шары фонарей. Зимними короткими днями, когда уже в четыре часа темнеет, многие картины было почти невозможно разглядеть. Например, работы Павла Федотова. Небольшого размера, они насыщены огромным количеством вещей, предметов, раскрывающих содержание. Жанровые картины строились наподобие мизансцен, окрашенные добродушным юмором, выглядели естественно и одновременно по-театральному выразительно. Все это было близко юному живописцу. Мальчика привлекали батальные произведения В. Верещагина, исторические полотна В. Сурикова. Разве не могла не восхищать «Боярыня Морозова»? А как не позавидовать живописной маэстрии полотна! Но не только русское искусство занимало Виталия в годы учебы. Произведения «малых голландцев» в залах ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажа оказали большое воздействие на формирование его творческих пристрастий. До сих пор Ермолаев хранит набор редких открыток с репродукциями работ Питера Брейгеля, который он выменял у одноклассника. Гениальный дар обобщения и умение выразить драматическую коллизию или иносказание через ритмику жестов и движения потрясли душу и сердце художника. На всю жизнь Брейгель стал главным героем и образцом для подражания. В зрелом творчестве у Ермолаева так же, как у голландца, переплетаются юмор и фантастический гротеск, лиричность и эпичность мироздания.__толицы» осмотреть ее достопримечательности. Контрастом к изображению Москвы служит «усадебная» серия, исполненная художником в начале 2000-х годов. Это — архитектурные пейзажи Кускова, Архангельского и Царицына.

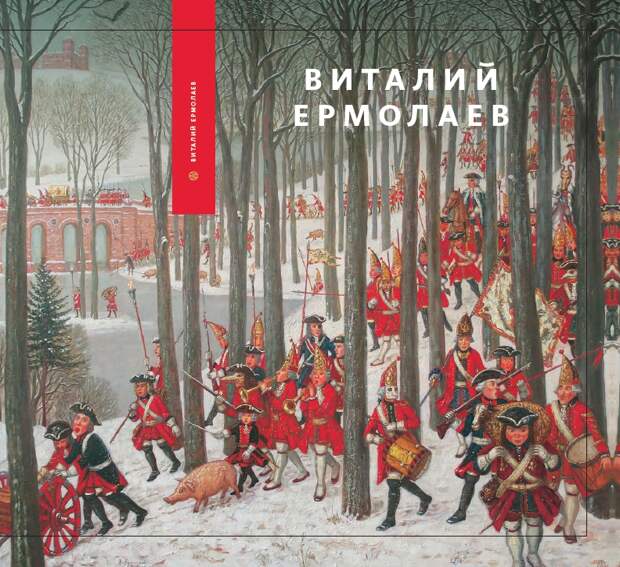

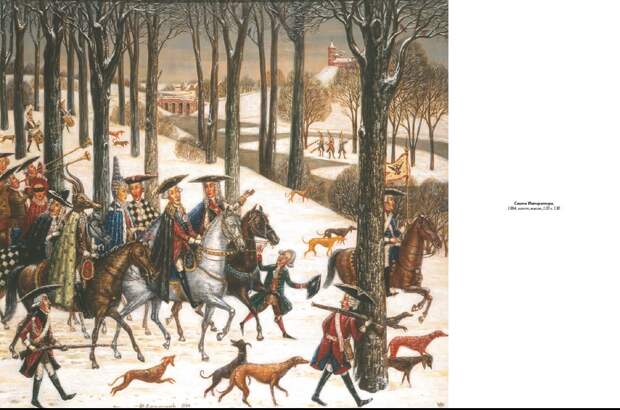

В некоторых произведениях («Масленица в Царицыно», 2008, «Снежный арьергард», 2009, «Праздник торжествующей Минервы», 2011) Ермолаев использует приемы босховской живописи: выбирает большой размер холста и насыщает его многочисленными мелкими фигурками. Несмотря на восхищение искусством великих живописцев, Ермолаев после окончания средней художественной школы не пошел в Суриковский институт, а выбрал ВГИК. Художественный факультет института кинематографии больше подходил его восприятию мира и искусства. Там, из восхищения, пережитого начинающим художником при чтении «Восковой персоны» Юрия Тынянова, родилась серия акварелей, составивших первую серьезную курсовую работу («Кунсткамера», «Генерал-прокурор Ягужинский», «Аничков мост»). Причудливая символика текста повести открыла Ермолаеву воздействие субъективной истории. Стилизация Тыняновым петровской эпохи дала художнику широкую возможность поиска сюжетов и особой системы изобразительных средств. Художник-постановщик в кино должен мыслить серийно, уметь делать «раскадровку». Все эти приемы Ермолаев использовал позднее при написании живописных произведений, которые составили «петровскую серию» («Свадьба карлов», «Шнява», обе — 1991; «Глобус из Амстердама», 2013). Фактура его картин весьма разнообразна: многие произведения написаны в широкой манере, другие же исполнены очень аккуратно, небольшими тонкими мазками; иногда краски очень жидкие, а иногда они образуют «мозаичное тесто». В 1986 году Ермолаев окончил ВГИК, отслужил в армии и, наконец, попал на киностудию «Мосфильм». Два года он работал как художник-постановщик на разных картинах, в том числе Сергея Соловьева «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Кто знает, может быть, особая «киношная» атмосфера и захватила бы его. Но в начале 90-х живопись советского времени уже никого не устраивала, она должна была решительно обновиться, не внешне, а изнутри отражать меняющуюся на глазах жизнь. Страна и общество пребывали тогда в лихорадочном поиске вектора развития, а изобразительное искусство — в поисках нового языка, соответствующего духу и смыслу изменений. Это было время наивной веры в будущее, когда появилось множество частных галерей и творческих объединений. Поистине «судьбоносным» для Ермолаева стала его встреча с представителями «Ордена куртуазных маньеристов», объединения молодых поэтов. Литераторов и художника роднили общая любовь к искусству прошлых веков, утонченная игра и полет фантазии, ироничность восприятия. Картины «господина живописца и фамильяра ордена» погружают зрителя в мир западноевропейской аристократии и русского дворянства XVIII — начала XIX века.

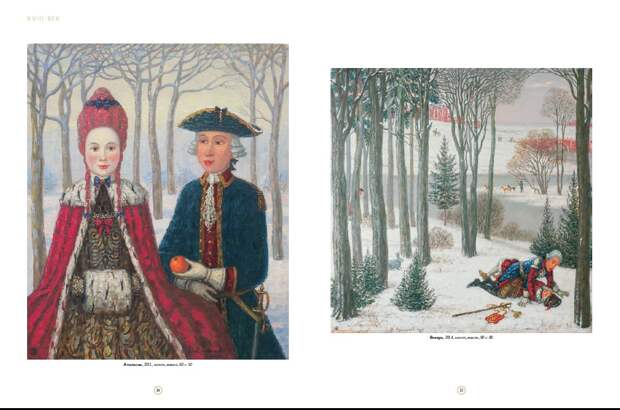

Мы видим людей далекой эпохи во время торжественных шествий («Снежный кортеж», 2002; «Парад», 2004) и «променада» («Прогулка фаворитки», 1997; «Оранжевое дерево», 2004; «Аллея», 2005), на охоте («Царская охота», 2007), в бальном зале или за карточным столом, можем детально рассмотреть прическу, покрой платья, манеру держаться. Вместе с тем повседневная жизнь для художника — категория не исторически-протокольная, а знаковая система, своего рода кадр. Прозаической иллюстрацией картин В. Ермолаева могут служить строки историка XIX века

Владимира Михневича: «Волшебник-режиссер одним мгновени- ем до неузнаваемости меняет сцену. На исторические подмостки врывается шумная, пестрая толпа раззолоченных, последнего парижского фасона, кургузых кафтанов и камзолов, пышно вздутых фижм, завитых, напудренных париков и щегольских треуголок. Не сон ли это?».

Неотъемлемая часть русской культуры XVIII века — званые обеды и обильные застолья, которые в большинстве своем превращались в театральные спектакли. В конце 1990-х годов Ермолаев исполнил несколько натюрмортов, навеянных эпикурейством стиля барокко. Парные работы «Пивной стол» и «Безе» (обе — 1998) построены на кон 90-х годов «важнейшее из искусств» практически перестало существовать. Ермолаев вынужден был уйти из кинопроизводства в сферу чисто изобразительного искусства. Решение стать «станковистом» далось нелегко. Ведь стантрастном сопоставлении мира предметов. Один из них, состоящий из охотничьих трофеев, явно посвящен «служению Бахусу». Запеченная целиком туша дикого кабанчика занимает все центральное пространство. Вокруг него — жбан с пивом, тяжелые кружки, надрезанный ломоть хлеба, кусок сыра. Художник применяет прием, свойственный «обратной перспективе»: столешница будто вывернута прямо на зрителя. Такой стол мог существовать на мужской половине загородного дворца. Другой стол, сервированный с большим изяществом и вкусом, явно был накрыт в женском будуаре. Это — чайные приборы старинного фарфора, высокая вазочка с фруктами, серебряный подсвечник. Контрастен не только набор предметов, но и колористическая гамма. «Мужской» натюрморт решен в доминирующем красно-охристом тоне, а «женский» — в жемчужно-серебристом. На протяжении длительного времени Ермолаев пишет ретроспективные портреты государей, правивших в России в восемнадцатом столетии — от Петра Великого до Павла I. Все они, в той или иной мере, цитируют классические изображения монархов. Например, «Император Павел» (2005) типологически близок портрету кисти Степана Щукина. Однако портретная галерея Романовых, созданная Ермолаевым, не отличается иконографической точностью.

Так, специалист сразу обратит внимание на форму усов в портрете «Петр Алексеевич» (2013). На прижизненных изображениях царя-реформатора таких не встретишь. В портретах-картинах кисти Ермолаева правитель или правительница представлены в том окружении, с которым связаны единством своих трудов и дней, единством судьбы — жизни и смерти. «Пылкий монарх» (Н. Карамзин) Петр — на фоне любимого «столичного града», развивающихся знамен и штандартов. «Русский Гамлет» Павел представлен на зимнем плацу, на заднем плане — мрачный дворец-крепость в Гатчине. Справа и слева фигуру императора фланкируют замершие «во фрунте» гвардейцы. На полотне «Анна Иоанновна» (2006) императрица окружена «выводком» диковинных птиц, арапчат и карликов. Хрупкая фигурка Петра III («Петр Федорович», 2011), играющего на скрипке, балансирует в пространстве. Контрастом неустойчивому положению супруга служит изображение Екатерины II, прочно сидящей на российском троне. Виталий Ермолаев состоялся как художник, обрел свою тему в современном изобразительном искусстве. Его картины стали узнаваемы: они иллюстрируют книги, используются модельерами для украшения одежды. Популярности творчества художника способствует постоянное участие в выставочных проектах как групповых, так и персональных. Но почему в последних работах мастера появилась горькая нотка? Художник пишет картины-притчи на темы человеческих пороков («Интриги», «Зависть», обе — 2014, «Superbia», 2015). «Под шутовским колпаком» любимой эпохи высмеиваются тщеславие, глупость и алчность окружающих людей. Глядя на современный мир сквозь призму XVIII века, Ермолаев создает символ абсурдной человеческой суеты. Людмила Маркина,

доктор искусствоведения, профессор, заведующая отделом

живописи ХVIII — первой половины ХIX вв.